「まずは、自分のしてきたことの重さをきちんと認識し、お父さんに対して、そして私たちに対して心からの謝罪をしてほしいです。

お父さんが亡くなった日、私は現場にいました。

あの時の苦しそうな表情、もう生きていないと一瞬でわかる体の冷たさや硬さは、今でも頭から離れません。死の直前までどれだけ辛かったか、その表情がすべてを物語っていました」–妹の言葉

わたしは機能不全家族で生まれた。父もそうだ、そして最終的に父は首を吊って亡くなった。そして、それが原因でわたしは弟と喧嘩別れし、妹とは会わなくなった。後に父が建てた黄色い家は売られた、と噂で聞いた。わたしは家族と帰る家を失った。そのことは、わたしが取材活動を始めたことに大きく関係しているのだと思う。

あの取材の日々、一体わたしはなにを求めていたのだろう。

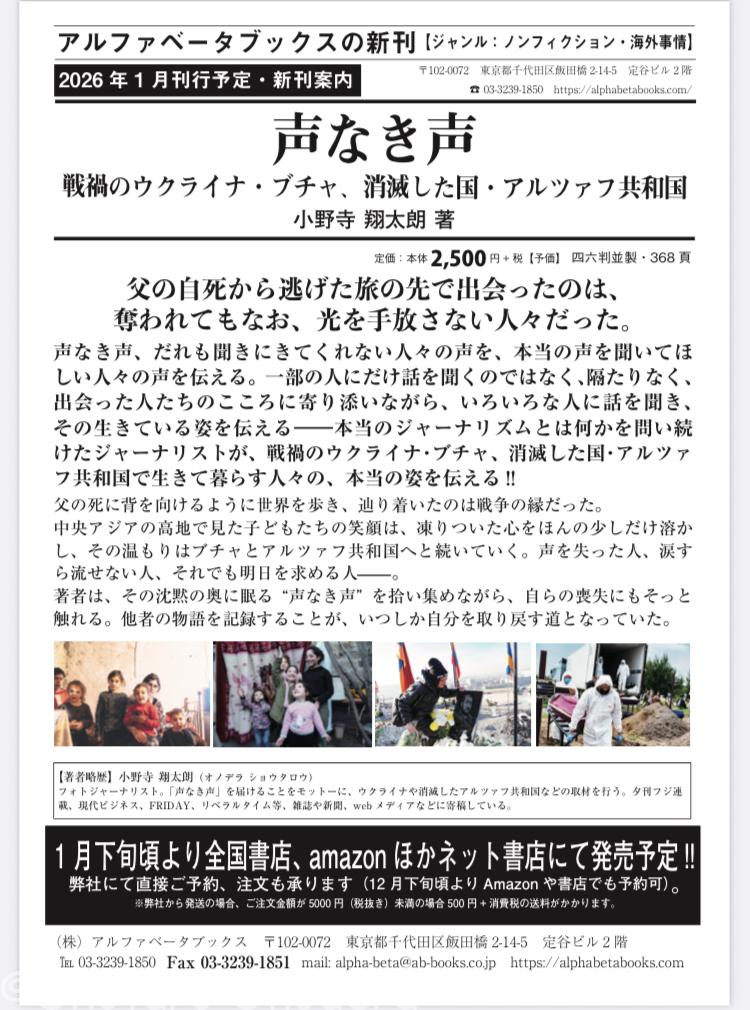

父の自死から逃げた旅の先で出会ったのは、

戦争に全てを奪われてもなお、光を手放さない人々だった。

父の死に背を向けるように世界を歩き、

辿り着いたのは戦争の縁だった。

中央アジアの高地で見た子どもたちの笑顔は、

凍りついた心をほんの少しだけ溶かし、

その温もりはブチャとアルツァフ共和国へと続いていく。

声を失った人、涙すら流せない人、

それでも明日を求める人——。

著者は、その沈黙の奥に眠る“声なき声”を拾い集めながら、

自らの喪失にもそっと触れる。

他者の物語を記録することが、

いつしか自分を取り戻す道となっていた。

父は、自ら死を選んだ。

そして私は、戦場へ向かった。

そんなわたしが、虐殺の街ブチャで

出会ったのは、ある一人の女性だった—